La política, en complicidad con el poder judicial, utiliza las tramas del desfalco para condicionar a sus rivales de turno. A su vez, el tópico del robo al erario público, al tomar mucha relevancia en el debate público, despolitiza a la sociedad y fortalece a los actores de poder concentrado

Por Esteban Rodríguez Alzueta- Docente e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes y la Universidad Nacional de La Plata. Ensayista político en Malas Palabras

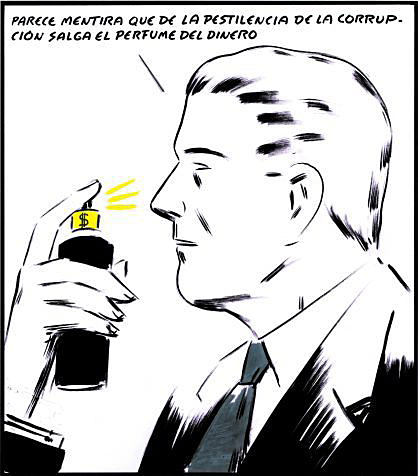

Ilustraciones: El Roto

A muchos sectores del periodismo y la política les llama la atención el poder que ha adquirido la Justicia o determinados sectores de la Justicia argentina. Pero, lo que estamos viendo en los últimos años es el resultado de un proceso de larga duración que involucra, incluso, a esos mismos sectores del periodismo y la política. Por eso conviene avanzar despacio para que no nos gane la indignación. En la narrativa contra la corrupción se observa el despiste del progresismo, pero también la patraña de las elites para preservar su dominación.

El law fire o la capacidad destituyente del poder judicial es el resultado del poder que jueces y fiscales fueron acumulando en todos estos años, un poder delegado en gran parte por los poderes ejecutivos y aquellos sectores de la oposición política cada vez más impotentes, no solo para ganar una elección sino para arrojar luz sobre los desarreglos institucionales.

Lo que muchos funcionarios padecen actualmente, por un lado, es el resultado de la politización de la justicia. Y, por el otro, consecuencia de la judicialización de la política. Aparentemente, se trata de dos procesos contradictorios, pero si se mira bien nos daremos cuenta que estamos ante procesos entramados y complementarios.

Por un lado, la política ha invertido, en todos estos años, mucha imaginación en la ingeniería institucional y mucho dinero en nombrar jueces y fiscales afines al gobierno electo. Prueba de ello es la justicia federal que siempre fue condescendiente y muy cautelosa con la administración de turno; es decir, pocas veces la contradijo o cuestionó.

Por otro lado, los conflictos que los políticos no pueden, no saben o no quieren dirimir, serán reenviados a los tribunales para que sean éstos los que tomen cartas en el asunto. Ya sea para dormir una causa por años, o para obtener una condena cueste lo que cueste. La manera de salir del empate hegemónico, pero también para conseguir lo que no está pudiendo conseguir en la arena política.

Dicho de otra manera, la política no solo ha creado una jurisdicción específica para abordar y dirimir los conflictos institucionales, sino que la ha ido empoderando hasta convertir a los propios funcionarios o dirigentes políticos en objeto del siguiente chantaje judicial: “concédenos nuestra parte de poder o los citaremos ante nuestros tribunales para ejércelo contra vosotros”.

Prueba de ello es la justicia federal de “Comodoro Py”, una invención del menemismo y la SIDE que nació con una tarea muy específica: gestionar las grandes causas de narcotráfico que implican a los poderosos y aquellas otras que involucran a las autoridades políticas federales. Una justicia muy selecta que, con mucho presupuesto y surtida con mucha información podrida y de dudosa procedencia, tiene un poder que no tienen otros jueces y fiscales del país.

Prueba de ello es la justicia federal de “Comodoro Py”, una invención del menemismo y la SIDE que nació con una tarea muy específica: gestionar las grandes causas de narcotráfico que implican a los poderosos y aquellas otras que involucran a las autoridades políticas federales.

Eso mismo la ha convertido en una caja de resonancia. Lo que allí se tramita no pasará desapercibido para el resto de la administración de justicia, más aún cuando tienen garantizada la cobertura mediática y el respaldo del Ejecutivo. Porque la Justicia federal ha sido siempre una Justicia oficialista con mucha capacidad de hacer daño. No solo porque sus integrantes fueron nombrados por los distintos gobiernos electos, sino porque estaban para cuidar sus espaldas, preservarlos de las denuncias que pesaban sobre ellos.

Solo cuando los dirigentes caigan en desgracia o muerdan una derrota electoral, estarán dispuestos a avanzar con las investigaciones que pesaban sobre aquellos. Mientras tanto, como nos enseño Kafka en El proceso, a todos les será concedida una prórroga indefinida. Este modus operandi convierte a la Justicia en un sistema de extorsión política. Pero, esa es una parte de la verdad, la otra parte involucra al capital: preservar la reproducción del capital. Pero, de eso nos ocuparemos al final de este ensayo.

Los modos de corrupción

A comienzos de los 90, Horacio González escribió un libro muy provocador que pasó desapercibido, un libro olvidado, incunable: La realidad satírica: 12 hipótesis sobre Página/12. Allí se sostenía que el periodismo progresista había introducido un nuevo modo de lectura de la realidad despojado de la densidad histórica que supo tener en otro momento. Con la caída del muro de Berlín, pero también con la derrota de las narrativas revolucionarias locales, la historia ya no era el prisma a través de la cual mirar la escena contemporánea. De ahora en más, la legalidad se imponía como la partitura que organizaba el debate público. La política debía aggiornarse a la democrática tomada por la lógica liberal.

Con la caída del muro de Berlín, pero también con la derrota de las narrativas revolucionarias locales, la historia ya no era el prisma a través de la cual mirar la escena contemporánea. De ahora en más, la legalidad se imponía como la partitura que organizaba el debate público. La política debía aggiornarse a la democrática tomada por la lógica liberal.

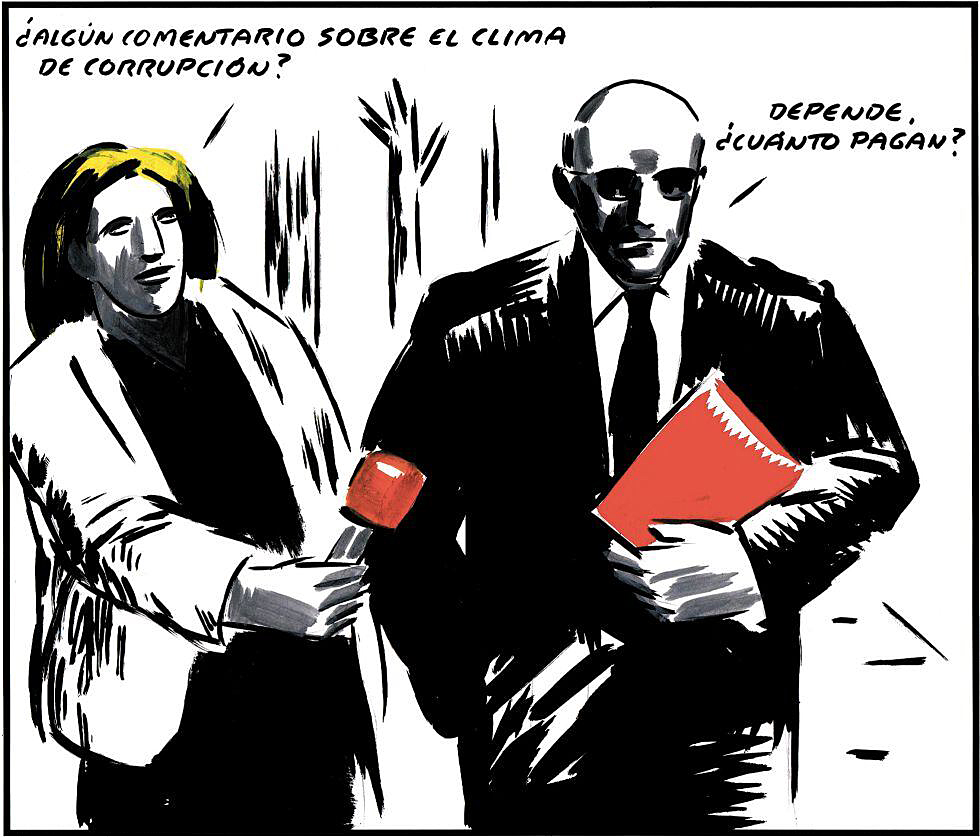

Ese fue el aporte del periodismo progresista a la política local. Con la democracia la política debía modernizarse, debía deponer no sólo la crítica de las armas sino las armas de la crítica. La crítica retrocedía hasta transformarse en un juego dogmático. Dejaría de hablarse de lucha de clases para comenzar a hablar de violaciones a los derechos humanos y contradicciones al Estado de derecho. Peor aún, dejará de hablarse de los modos de producción para comenzar a hablar los modos de corrupción.

Concretamente, lo que Horacio sugería era que Página/12 inauguró una manera de hacer periodismo que después -lo sabemos ahora- fue imitado por las grandes empresas periodísticas: leer la realidad con la ley en la mano, desde la legalidad, interpelando permanentemente a los tribunales a intervenir en la cosa pública.

En efecto, el tema del periodismo progresista durante los años menemistas ha sido “la persecución de los hilos de ilegalidad, el secreto de las acciones estatales, el daño al sentido público de la vida social provocado por la culta alianza entre finanzas clandestinas y política sin raíces sociales.” Allí donde la realidad se vuelve opaca y abyecta, donde el discurso necesita del doble discurso, allí estará el periodista llamando las cosas por su nombre, denunciando, pero también juzgando. Un fenómeno que he explorado hace muchos años en el libro Justicia mediática.

Pero, lo que Horacio nos estaba advirtiendo es que estábamos asistiendo a una serie de transformaciones hermenéuticas. La crítica había retrocedido, se fue volviendo cada vez más liberal. Ya no está en juego la historia cuanto la legalidad. El objeto del periodismo ya no serán los conflictos sociales sino los desarreglos institucionales. De ahora en más, “un enjambre de filamentos jurídicos atrapa las vidas definitivamente.” Lo trágico se hace corrupto: “El investigador que antes era un periodista con emblemas políticos asumidos, se torna un periodista experto en el denso mundo apócrifo de la ley”.

El combate a la corrupción se convirtió en la madre de todas las batallas. Con el drama judicial ahora se trata de investigar la deficiencia de las leyes o su utilización al servicio de acciones ilegales.

Corrupción y dominación

Para terminar, me gustaría volver sobre otra vieja hipótesis formulada por el filósofo francés Michel Surya en el libro De la dominación: el capital, la transparencia y la corrupción publicado en el 2012, pero escrito, nos dice el autor, entre 1995 y 1998. La hipótesis es la siguiente: que los casos de corrupción solo perjudican en apariencia a la dominación, y que constituyen, al contrario de lo que se piensa comúnmente, el medio del que disponen las elites para ampararse y sanear las condiciones de su ejercicio. Dicho con las palabras del autor: “la pequeña minoría de los que han sido pillados por la justicia con las manos en la masa es el precio que está dispuesto a pagar (que sacrifica) la gran mayoría de los que dominan, para no dejar de dominar.”

La hipótesis es la siguiente: que los casos de corrupción solo perjudican en apariencia a la dominación, y que constituyen, al contrario de lo que se piensa comúnmente, el medio del que disponen las elites para ampararse y sanear las condiciones de su ejercicio.

Una operación que necesita del compromiso activo del periodismo liberal, pero también de la justicia, un periodismo cada vez más parecido a la Justicia, y una Justicia cada vez más parecida al periodismo.

Los casos de corrupción son una tarea de la cual todos ellos -las clases dominantes, pero también sus alfiles, los periodistas y magistrados- sacarán provecho; por un lado, los operadores judiciales saben que quedarán absueltos de la sospecha de administrar habitualmente una justicia de clase, y los periodistas tienen la oportunidad de convertirse en los nuevos referentes sociales desplazando por igual a los intelectuales y los dirigentes políticos. En cuanto a las clases dominantes, como ya se dijo, encuentran en los casos de corrupción una forma de convalidar las relaciones de dominación.

Todos sabemos que la dominación es anónima o más o menos anónima. Solo deja de serlo momentáneamente en favor de los casos de corrupción. Esa será la comidilla que se arrojará sobre la opinión pública que seguirá los escándalos a través de la prensa y la televisión.

De ahora en más, juzgar significa interesarse por los casos de corrupción. Pero, el interés de los jueces y la justicia mediática sigue siendo la misma: salvaguardar el poder, sanear los modos de dominación. La justicia es la forma más solemne de la que se valdrá la dominación para administrar su ejercicio, y para reparar los perjuicios que se le podrían ocasionar eventualmente.

En efecto, para Surya el poder de la dominación no disminuye, sino que los enaltece. La “corrupción” es una forma de evitar hablar de crimen, la manera de bajarle el precio al crimen. No son criminales sino, en todo caso, corruptos. De esa manera el capital nos distrae de lo central: que no hay capital sin crimen, que el capital para valorizarse necesita de la expansión de los mercados informales y los mercados ilegales, pero también necesita de los servicios de abogados, contadores y asesores financieros para evadir al fisco, fugar divisas, montar quiebras fraudulentas, disminuir los salarios.

De esa manera el capital nos distrae de lo central: que no hay capital sin crimen, que el capital para valorizarse necesita de la expansión de los mercados informales y los mercados ilegales, pero también necesita de los servicios de abogados, contadores y asesores financieros para evadir al fisco, fugar divisas, montar quiebras fraudulentas, disminuir los salarios.

Pero, también del oportunismo y la falta de escrúpulos de la política, una profesión cada vez más cara. La clase dominante sabe que las elecciones son cada vez más largas y costosas. Si la política encuentra en el “capitalismo de amigos” una manera de financiarse y de autoperpetuarse en el poder, la burguesía dominante encontrará en los “políticos amigos” una forma de asegurarse sus monopolios, de continuar valorizándose sin arriesgar ni invertir demasiado.

En otras palabras: la corruptibilidad no es el exceso en que pueda incurrir la dominación sino el capital mismo. En definitiva, la corrupción, el discurso de la corrupción, propone una moral a la medida de la dominación capitalista. A falta de igualdad real la promesa de transparencia propone a la igualdad formal como la panacea y fin último de la democracia. Porque al fin y al cabo el modelo no es tampoco que todos sean iguales, sino que todos sean parecidos, tengan las mismas expectativas consumistas, todos vayan detrás de los mismos objetos encantados que propone el mercado, incluso el mercado de la política en la góndola electoral.