¿Cuánto odio puede generar una persona?

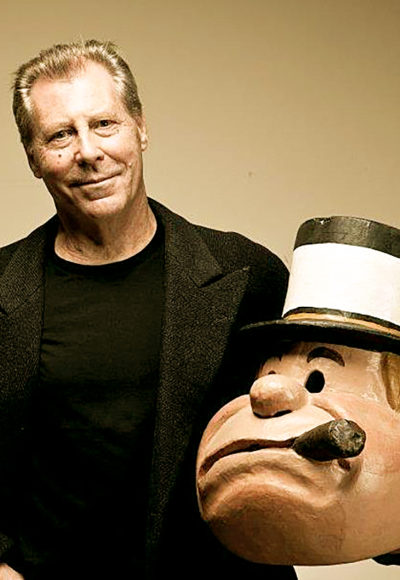

Gabriel Báñez, en Hacer el odio.

Por Esteban Rodríguez Alzueta*

Fotos: Juan Dias

1.

Nuestras vidas están hechas de emociones muy diferentes. Emociones que a veces se dirigen contra sí mismo y otras veces contra los demás. Sentimientos que demuestran impotencia, la debilidad situacional en la que nos encontramos atrapados. Una de ellas es el odio. El odio es un sentimiento que hay que leerlo al lado de otros sentimientos, que se viven o experimentan al lado de otras emociones como, por ejemplo, el resentimiento, la ira, el rencor, el desprecio, el miedo, la envidia, los celos y la vergüenza, entre otros. Es muy difícil saber dónde termina una emoción y empieza la otra. Estos sentimientos profundos y abyectos se confunden y solapan, porque suelen llegar en cadena.

Nadie está exento del odio, yo lo he experimentado y lo experimento periódicamente. No sólo el odio, sino el miedo, la ira, la vergüenza, la repugnancia. Ese no es el problema, el problema es el aplazamiento del odio, la perpetuación del miedo, la persistencia del resentimiento, la constancia del rencor, esto es, es problema deviene cuando somos incapaces de desactivarlos o, para decirlo de otra manera, cuando tenemos la necesidad de guardarlo en el tiempo, de depositarlo, cuando las emociones se almacenan y amontonan.

Es sabido que el odio ha ido ganando cada vez más centralidad en la escena pública, son demasiadas las concesiones que se han hecho en su favor. Vamos a ponerlo con preguntas: ¿Por qué el odio tiene tanta pantalla, tanta prensa, tanto titular? ¿Por qué los movileros le ponen megáfono al odio? ¿Por qué los dirigentes se muestran tan llenos de odio? ¿Por qué en las manifestaciones públicas hay tantas pancartas, cánticos, panfletos y pintadas que destilan odio, que expresan odio? ¿De dónde vienen consignas como “viva el cáncer”, “muerte a la yegua”, “yuta puta y asesina”, “muerte al macho”, “Macri basura, vos sos la dictadura”, “feminazi”, “odio a la puta oligarquía”, “hace patria, matá a un político”, “boca que asco te tengo, ándate a vivir a Bolivia”, “son todos chorros”, “esos vagos choriplaneros”, y un largo etcétera?

Menciono estas consignas tan distintas y contradictorias, no con ánimo de banalizar y borrar las escalas, con la intención de meterlas en la misma bolsa o concluir diciendo que “todo es lo mismo”, desconociendo que tienen distintas intensidades y el tamaño de los auditorios puede ser muy variado, sino para para decir tres cosas: La primera, es que el odio no es patrimonio de las derechas, podemos encontrar expresiones parecidas en todo el arco político, tanto en las izquierdas y distintos grupos de distintos movimientos sociales.

La segunda, es que el odio dejó de ser un sentimiento de clase, esto es, el sentimiento que una clase ejercía contra otra clase, que cultivaban las elites no solo para reproducir las desigualdades de clase sino como válvula de escape de otros miedos. Sin embargo, hoy día encontramos el odio, consignas hechas de odio, en todo el universo social, tanto en las elites, como en las clases medias y en los sectores populares. Es un odio sincrético, híbrido, heterogéneo, que está hecho con los aportes de todas las clases, con residuos morales que van arrojando distintos sectores de distintas clases.

Y tercero: el odio hace rato que no es patrimonio de la política, la podemos experimentar en otros campos sociales, sea en la cancha de fútbol, las aulas de las escuelas, los sets televisivos, en el púlpito de las iglesias. Lo que quiero decir, entonces, es que el odio se ha “democratizado”, es un sentimiento transversal, que recorre todo el universo social.

2.

Ahora bien, generalmente estos sentimientos que nos arrebatan, llegan a desactivarse a tiempo, quedan en casa y se van diluyendo también. Aparecen y se vuelven a desactivar. Siempre hay un amigo cerca nuestro que nos dice que “bajemos un cambio”, que repone el bosque y otras partes vitales, que nos insiste que abramos el plano para devolverle la comedia a nuestras vidas, que dejemos de mirar los problemas por el ojo de una cerradura, esto es, por el ojo del odio, de lo contrario nuestras vidas se volverán amargas, trágicas, violentas. No solo un amigo, sino un partido, un programa de partido que ponga las cosas en el tiempo, que nos invite a pensar en tiempos largos, a no mirar el mundo con nuestras biografías.

La pregunta, entonces, es la siguiente: ¿Por qué no podemos desactivarlos? ¿Por qué tendemos a derivar hacia esos sentimientos negativos? ¿Por qué elegimos mirar el mundo hinchados de odio, de desprecio, ira? ¿Por qué no se desactiva el odio? Tal vez, para responder semejante cuestión, habría que tener en cuenta tres fenómenos que están íntimamente interrelacionadas:

Por un lado, la crisis de representación, una crisis de larga duración que involucra no solo a los partidos políticos sino a otras instituciones. Esto es, la incapacidad de los partidos para articular a los distintos sectores, para agregar los intereses contradictorios que puedan tener los actores diversos, la dificultad que tienen los partidos para ir haciendo síntesis de cara a un diálogo mayor. Hablo de la crisis de los grandes relatos para aportar tiempo a las cosas, reponiendo la paciencia que se necesita para ensanchar los horizontes.

Una crisis de representación que involucra a los operadores judiciales, es decir, una crisis de la justicia. Hablo de la incapacidad del poder judicial y el ministerio público para tramitar los problemas de la gente, especialmente para canalizar los problemas que tienen los sectores populares y medios. Pero también la crisis policial, es decir, la desconfianza en las policías: si las instituciones encargadas de perseguir el delito miran para otro lado, llegan tarde, o participan de los delitos, difícilmente la gente se sienta cuidada.

En segundo lugar, la fragmentación social: los vecinos estamos cada vez más solos y encerrados en nuestros hogares, nos vamos desenganchando de una trama social, por cierto, cada vez más agujereada, y empezamos a seguir la vida cotidiana a través de la mirilla de la puerta, el espejito retrovisor o la pantalla de televisión.

Y finalmente, el auge de la víctima y los movimientos identitarios que giran en torno a la víctima y el dispositivo víctima, es decir, aquellas experiencias que hicieron de la vergüenza la materia prima para ganar orgullo, que hicieron de la identidad no solo un salvoconducto, sino la finalidad, la madre de todas las batallas.

Dicho de otra manera: si los políticos no toman mi problema, si los fiscales y jueces no toman mi problema, si los policías tampoco toman mi problema, entonces… ¿qué hacer? ¿Qué hacemos con nuestras frustraciones, cansancios y descontentos? Por lo pronto, mientras se nos ocurra qué podemos hacer, la gente tenderá a guardar esos sentimientos, los irá depositando en bancos de odio.

3.

Esos bancos de odio pueden ser equiparados a los médanos que el mar y sus tormentas van formando para guardar en la orilla la arena que necesitará alguna vez. Estos bancos de odio transforman las emociones en energía moral, son una manera de mantener vivos y vigentes los problemas. Porque un sentimiento necesita tiempo para revelar su potencia, su capacidad de destrucción. Un banco de odio entendido, entonces, como un depósito de explosivos de tipo moral y proyectos de violencias. El basural donde vamos amontonando montones de basura cotidiana que irá fermentando, dispuesta para fertilizar discursos y prácticas violentas, que no solo hagan evidente un problema si no que se conviertan en su representación performática.

Todos los días, entonces, vamos, individual o colectivamente, depositando odios, rencores, miedos, iras, en esos bancos de odio, que a su vez se van a ir estoqueando con los aportes generosos de otros fenómenos sociales de larga duración, que surcan los imaginarios sociales, que vuelvan periódicamente cantidades enormes de odio. Me refiero al antiperonismo, el antisemitismo, el racismo, la homofobia, el machismo, la misandria, la xenofobia, la aporofobia, el negacionismo. De allí que esos bancos suelan pagar intereses suculentos a sus depositarios. Quien vuelque cuotas diarias de odio sabe que, tarde o temprano, saldrá henchido de odio, más entusiasmado que antes, para ir en busca de nuevas inversiones donde volcar su odio.

En efecto, esos bancos de odio están a disposición de cualquier depositante. En cualquier momento podemos hacer un retiro, y movilizarlo para hacer nuevas apuestas, sea para que el candidato de turno gane una elección, para que el periodista acumule rating, para que los haters sigan con sus trolls, para que el influencer le encuentre seguidores a la mercancía que está promocionando, para que los vecinos alertas pateen la cabeza del ladrón que agarraron in fraganti, para que un grupo de vecinos eche o desaloje al inquilino que no paga los alquileres, para que un barrio entero destroce o queme una vivienda donde vive un supuesto violador o un transa, o tirarle piedras a la policía, quemar patrulleros o tomar una comisaría, derrumbar una estatua o vandalizar un monumento histórico, escrachar a un compañero de trabajo en la oficina o las redes sociales.

Es decir, esos bancos de odio activan prácticas sociales concretas, dinamizan otros rituales odiosos como, por ejemplo, la indignación, la queja, la difamación y sus acusaciones falsas, la burla y la cultura del meme, la estigmatización y sus habladurías, la repulsión, el hostigamiento (verdugueos), la persecución y agresión física (linchamientos, escraches, justicia por mano propia, quemas o destrozamientos, lapidaciones), la indiferencia, la victimización y autovictimización. Porque hay una continuidad entre la indignación y los escraches, entre la estigmatización y los linchamientos, los verdugueos y las palizas, o la difamación y el magnicidio. Para agredir a alguien hay que degradarlo previamente. Las palabras ya no son meramente descriptivas sino realizativas. Como nos enseñó J. L. Austin se pueden “hacer cosas con palabras”. Los discursos del odio son performáticos, movilizan sentimientos, gatillan la cabeza, producen efectos de realidad concretos.

Todas estas dinámicas sociales, entonces, son antipáticas y mezquinas, es decir, siguen determinadas lógicas que tienen dos funciones que son la cara y la contracara de una misma moneda: Por un lado, sirven para reproducir desigualdades sociales, para separar, descalificar, devaluar la palabra, degradar moralmente a alguien, despojarlo de sus condiciones de humanidad: para transformarlo en un monstruo, en un extraño (con el cual no se puede dialogar). Por el otro, para construir y reforzar solidaridades, para componer identidades. No hay identidad sin alteridad: Para hacerle la guerra de policía o la guerra preventiva a una persona o un grupo, primero hay que demonizarlo, apuntarlo como enemigo.

Cuatro son los efectos de las dinámicas sociales de odio: Uno, la cancelación de la política. El odio les baja la persiana a los diálogos porque devalúa la palabra. Bloquea la política y nos encierra en sentimientos negativos. Dinámicas hechas de ignorancia, de desconocimientos y mucho pre-juicio que confunde la moral con el conocimiento. Dos, la corrosión de la legalidad. Las dinámicas de odio nos retrotraen a una situación en la que se vive sin ley, al margen de la ley, donde la ley puede ser burlada, contradicha. Tres, el debilitamiento de la confianza social. Y cuatro, la clausura y espiralización del tiempo. El mundo se cierra sobre sí mismo y nos alejamos del perdón, no se quiere perdonar, no podemos perdonar, giramos en falso, nos convertimos en un piñón fijo.

4.

Recapitulando: En los últimos días, gran parte del arco político y el mainstream periodístico ha estado autovictimizándose en torno a los “discursos del odio”. Los discursos odiosos son un problema, pero esos discursos no dejan de ser un epifenómeno, hay que mirar las dinámicas sociales activadas con los bancos de odio. El odio, los llamados “discursos de odio”, funcionan, por un lado, como una suerte de comodín, son una manera de sacarse de encima otros problemas o desviar el centro de atención. Por el otro es meterse en medio de una discusión interminable que no tardará en empantanarse, porque es muy difícil saber dónde termina la libertad de expresión y empieza el odio. Más aún cuando el odio siempre llega embutido en una serie de rodeos discursivos que, judicialmente hablando, lo vuelve esquivo, ambiguo.

El problema, sobre todo, sigue siendo la grieta, la polarización política, la incapacidad de la política y la justicia para sublimar el odio, vehiculizándolo hacia otro lugar, un odio que, por el contrario, al no poder ser desactivado, se irá guardando y sedimentando hasta componer montañas inmensas de odio que estarán a disposición para ser fogoneados y manipulados por distintos actores que están cada vez más dispuestos –está visto- a dar el próximo movimiento, sea, un linchamiento, un escrache, una lapidación, una quema intencionada de vivienda, un magnicidio. Los bancos de odio permiten sincronizar las frustraciones individuales con las contradicciones históricas, son el punto de encuentro donde la amargura individual se junta con el espíritu de revancha de sectores comprometidos en procesos de exclusión como los que mencionamos arriba.

Termino y lo hago con Don DeLillo, autor de la novela Libra donde el escritor norteamericano explora el asesinato de John F. Kennedy. En la figura de Harvey Oswald se cruzan el azar y la conspiración, la biografía freak y la gran historia. Hay una frase que resume la tesis del libro que vale la pena transcribirla, es esta:

“Lee Oswald coincide con la figura de cartón recortada que han estado modelando. Eres una rareza histórica, una coincidencia. Diseñan un plan y tu encajas como anillo al dedo. Te pierden y aquí estás. Todo tiene su pauta. Hay algo en nosotros que influye en los acontecimientos. Hacemos que las cosas ocurran. La mente consciente sólo expresa una faceta, pero somos más profundos. Nos prolongamos en el tiempo (…) Es como un idilio, un coqueteo. Yo la busco, la persigo discretamente.”

Esteban Rodríguez Alzueta. Foto: Manuel Cascallar.

*Docente e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes y la Universidad Nacional de La Plata. Director del LESyC y la revista Cuestiones Criminales. Autor entre otros libros de Temor y control, La máquina de la inseguridad, Vecinocracia: olfato social y linchamientos, Yuta: el verdugueo policial desde la perspectiva juvenil y Prudencialismo: el gobierno de la prevención.