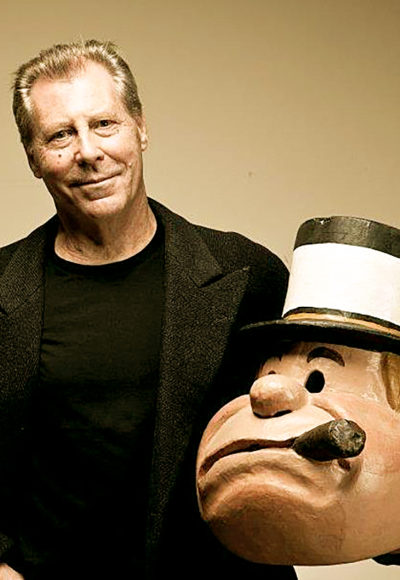

Guillermo Saccomanno (1948) acaba de ganar el Premio Alfaguara de Novela 2025 con Arderá el viento, un texto áspero que transcurre en Villa Gesell, donde reside. Un diálogo con un escritor impenitente que no se detiene ante nada, ni ante una mala época ni por las fallas del cuerpo. Saccomanno sigue adelante y nos cuenta por qué

Por Walter Lezcano

Profesor de literatura, escritor y poeta

Fotos: Malena Lico

A sus 77 años, el escritor argentino Guillermo Saccomanno (1948) acaba de ganar el premio más importante de narrativa en habla hispana. Con Arderá el viento conquistó el Alfaguara de Novela 2025. No solo se trata de una premiación prestigiosa; además, vuelve realidad dos aspiraciones que habitan la mente de cualquier escritor: el libro se editará en toda Latinoamérica y la dotación es de 175 mil dólares. No es poco. Más bien todo lo contrario.

Arderá el viento es una historia áspera y dura familiar que transcurre en la costa. Un lugar que Saccommano conoce muy bien ya que se fue a vivir a Villa Gesell hace décadas. Ahí se encuentra luego de una gira promocional que lo llevó a España, México y Chile. La distancia, entonces, obliga a que la entrevista sea por teléfono. Con una larga, reconocida y premiada trayectoria en la literatura argentina y en el periodismo, a Saccomanno se lo escucha natural, sin ponerse nunca en modo automático y generando cercanía con las preguntas.

– ¿Qué representa para vos en este momento ganar un premio como el Alfaguara?

-No se puede separar el arte del dinero. Empecemos por ese sinceramiento. Yo estuve los últimos años aquejado por trastornos físicos y neurológicos. Tuve que hacerme una operación urgente en una aneurisma de aorta abdominal, si no, palmaba. Y tuve que conseguir 15 mil dólares. Yo, internado, y mis chicas salieron a buscar la guita. Me operaron y zafé. Cuando sos grande, tomás conciencia del cuerpo. El cuerpo te obliga. Entonces, un premio como este asegura una especie de tranquilidad y soporte. No digo que es la felicidad, pero se parece a la tranquilidad, al sosiego.

Yo estuve los últimos años aquejado por trastornos físicos y neurológicos. Tuve que hacerme una operación urgente en una aneurisma de aorta abdominal, si no, palmaba. Y tuve que conseguir 15 mil dólares. Yo, internado, y mis chicas salieron a buscar la guita. Me operaron y zafé. Cuando sos grande, tomás conciencia del cuerpo.

-¿Te interesa el prestigio?

-Es un premio que tiene una trascendencia importante. Tal vez en otros países más que acá. Estando en Penguin Random tus libros se distribuyen en toda Latinoamérica y te mandan a presentarlo. Si bien la presentación de un libro siempre es careta, no obstante, podés tomar contacto con gente a la que le puede interesar tu literatura. Se produce esa especie de comunicación que parecía imposible. Porque seamos honestos: ¿qué sabemos nosotros de la literatura peruana actual? ¿Qué sabemos nosotros de la literatura chilena actual? ¿Qué sabemos nosotros de la literatura paraguaya? Estamos en bolas. Entonces, en esa medida, el premio Alfaguara me resulta interesante.

-Yendo a la novela y al territorio costero, ¿lo ves como la profundización de una zona literaria donde podés indagar y dialogar con este momento histórico?

– El diálogo histórico está siempre porque creo que uno no escribe aislado del contexto. Si es un cuento urbano, conurbano, pampeano, no podés escapar del contexto, y el contexto es historia. Yo me vine a Gesell hace treinta y pico de años. La cuestión es que venir me produjo una concentración en mí mismo, a pesar de que la literatura mía tiene que ver con los otros. Y tiene que ver con encontrarme con el mar, que es un tsunami de expansión espiritual, que cada uno le asigna el sentido que le parezca.

Es una cuestión de plenitud. Y pensás otras cosas, en cómo se está haciendo mierda este mundo. Venirme acá me hizo tomar conciencia también del bosque. Y también que la naturaleza es un territorio de goce para la clase media. Si bordeas ves que Gesell tiene un conurbano fuerte, que no sale en las postales. Te das cuenta de que los asentamientos son cada vez mayores. Todas esas contradicciones me rodean. Gesell es un gran hotel vacío en invierno. Escribo sobre Gesell porque siempre fue un territorio fascinante por las contradicciones que presenta.

Si bordeas ves que Gesell tiene un conurbano fuerte, que no sale en las postales. Te das cuenta de que los asentamientos son cada vez mayores. Todas esas contradicciones me rodean. Gesell es un gran hotel vacío en invierno.

-En Arderá el Viento hay una sensación de peligro latente, ¿Eso fue buscado?

-Mi sensación es que todo va a explotar en algún momento, pero no explota. La amenaza está en que no explote. Si explota, es una descarga de tensión. Si no explota, esto se sigue concentrando: la olla a presión. Técnicamente, sé que soy bueno contando historias, tengo oficio. Todavía escribo historietas de vez en cuando. Aprendí en la publicidad y en la historieta a escribir corto y rápido. Cuando venís de esos lugares, no solo se quiebra la categorización entre géneros mayores y menores, sino que es un aprendizaje narrativo. Yo no me hice con un taller literario. Mi paso por la carrera de Letras fue breve. Para ser escritor no necesitás la carrera de Letras.

-Tu novela deja la sensación de que no hay salvación en ningún lado. ¿Ver el lado oscuro de las cosas te moviliza como narrador?

-Yo recurro siempre a un verso de San Juan de la Cruz: buscar la luz en la noche oscura del alma. Es uno de los objetivos de la literatura, al menos de mi literatura y de escritores que admiro. Creo que soy un tipo relativamente optimista, pero no puedo serlo del todo. Me lo impide la realidad. No creo que la literatura cambie el mundo. Tampoco giladas. La literatura puede, a lo sumo, arrojarte un poco de luz en algunas zonas. Puede cambiar un punto de vista, pero no creo en esa cosa omnipotente, mesiánica, de que la literatura puede cambiar el mundo.

-Tus libros anteriores tienen ese espíritu celebratorio de la amistad y son muy distintos a esta novela. ¿Cómo pensás tu flujo de escritura?

-Me gusta pensar que puedo escribir libros distintos. Ser el mismo en otras versiones. Mirlo lo escribí en este momento que tuve problemas neurológicos, estaba medicado, tenía 74 años, y pensaba que iba a crepar. Entonces, antes de crepar quería dejar como un libro de armisticio con la realidad. Decir: la belleza también existe. Si no nos fijamos en la belleza, nos vamos a morir sin haberla visto. Porque es tan fugaz. Y lo mismo pasa con ciertos sentimientos. Amigos a los que uno nunca les dijo “te quiero”. Es un libro casi de despedida.

Me gusta pensar que puedo escribir libros distintos. Ser el mismo en otras versiones. Mirlo lo escribí en este momento que tuve problemas neurológicos, estaba medicado, tenía 74 años, y pensaba que iba a crepar.

Antonio también es un libro de despedida, porque cuando murió Antonio Dal Masetto fue una ausencia que me partió. Era un amigo, a la vez un hermano mayor y un maestro. Algo parecido me pasó con Juan Forn. Y teníamos muchas diferencias, pero muchas coincidencias. ¿Qué es lo que pasa con la amistad? Que es un intercambio, un vaivén, y vos te encontrás en las críticas del otro también.

-Después está tu reciente libro sobre el poeta Georg Trakl. ¿Qué pasa en ese flujo entre la escritura narrativa y el lector de poesía?

-Escribo poesía desde que era un niño troskista. Siempre me atrajo la poesía, es un género mayor en serio. Lo que más leo es poesía y filosofía. La narrativa me infla un poco. No estoy muy al tanto de la literatura contemporánea, de la contemporaneidad del relato. A cierta edad, uno vuelve siempre a lo que te formó: a Onetti, a Arlt, a Faulkner, Esquilo, Homero, Dante.

Me parece que ahí hay otra cosa, hay una cosa que hay que releer, resituar, siempre pensando en contexto, y viendo desde acá cómo te suena eso ahora. Y hay una relación entre poesía y filosofía que es muy profunda. Heidegger dedica estudios a Hölderlin, Rilke, y Trakl. De golpe, un verso es un disparo que ilumina y relampaguea, y transmite una verdad o un punto de vista, una perspectiva, que después es necesario elaborar. Ahí es donde te vas al ensayo y a la filosofía. Hay una conexión entre una y otra.

-Tu formación fue en distintos momentos complejos del país.

-Tuve un viejo socialista que tenía una gran biblioteca en casa. Yo tenía acceso irrestricto a todo. Cuando empecé a laburar de pendejo descubrí los quiosquitos de Tribunales y las librerías de usados de (Avenida) Corrientes, empecé a formar mi biblioteca. Era complementaria y opuesta a la de mi padre pero que podían dialogar. En la mía estaba Henry Miller y en la de él estaba Émile Zola. Éramos pobres, y teníamos biblioteca. Entonces, cuando empecé a formar mi biblioteca, descubrí también el universo de la calle Corrientes y de las revistas literarias. Empecé a descubrir que había un mundo, una variedad de poéticas, de registros, de posiciones políticas.

Empecé a formar mi biblioteca. Era complementaria y opuesta a la de mi padre pero que podían dialogar. En la mía estaba Henry Miller y en la de él estaba Émile Zola. Éramos pobres, y teníamos biblioteca.

Después pasó el tiempo, y vino la lucha armada, la insurgencia. Y vino la dictadura. Fue muy trágico. Desde entonces, tardó mucho en armarse algo. En los primeros años de democracia no fue tanto. Creo que más en los noventa empiezan otras movidas. Hay toda una movida en torno a El Diario de Poesía, una de las situaciones editoriales más importantes que pasó en nuestro país.

-¿Creés que la cultura en la actualidad está siendo atacada desde el Estado?

-La primera respuesta que me sale es que me chupa un huevo. Entonces, digamos algo más correcto: no me preocupa. Yo crecí bajo procesos muy autoritarios. Me tocó una colimba durísima en Junín de los Andes, cuando me traspasaba el Cordobazo, el Choconazo y estábamos en el “alerta de guerra” con Chile. Después me tocó la dictadura. Me mataron amigos. Y yo sobreviví. Estoy acá de pedo. Soy un sobreviviente. No solo por la dictadura, sino por las cosas que me pasaron. Entonces, lo que nosotros hacemos —escribir poesía, escribir un cuento— siempre se hace en contra, y no en las mejores condiciones. Nosotros, acá, para hacernos, tenemos que remar y remar en contra. Yo no conozco otra desde pibe.

– ¿Ves algún vínculo entre literatura y salvación?

-Yo diría: sanación. Con Adriana Lestido, la fotógrafa, creemos que el arte tiene un poder sanador. No da para cambiar la sociedad, pero da para hacer reflexionar sobre el malestar, pensar en los otros, pensarse uno mismo. Da para eso.

-¿Cómo se sigue escribiendo después de un premio importante?

-Lo que me pasó con el premio fue temor y temblor. “¿Y ahora cómo sigo escribiendo? ¿Esto no significará mi fin? ¿Qué escribo después de esto?”. Voy a ver cómo sigo. Yo, como estoy escribiendo siempre, del cagazo que me dio lo del premio, empecé una novelita, una novela corta. Ya la tiré, por suerte. Yo soy de tirar mucho material, me encanta. Me encanta cuando estás en la mitad de un texto y te das cuenta de que no va ni para atrás ni para adelante: quemarlo, si es posible, literalmente. Porque el fuego vivifica. Y me pasó eso con el premio.