El fracaso de la política es también el fracaso de los expertos que asesoran y entornan a la política.

Por Esteban Rodríguez Alzueta (*)

En nuestra nota anterior dijimos que la sociedad se estaba derechizando. Y que la derechización no era la consecuencia de las expresiones antipolíticas sino el resultado de la incapacidad de la política para vincularse a las mayorías, de equilibrar la agenda de las minorías con los problemas de las mayorías. Pero dejé picando para este artículo otro factor que tampoco deberíamos subestimar a la hora de comprender el giro hacia la derecha de importantes sectores de la sociedad: el desapego de los tecnócratas y la arrogancia de los saberes expertos. Dejo planteado para una tercera entrega otro tema muy vinculado a esta, que tan caro nos está costando: la descalificación de la agenda social en detrimento de una variopinta agenda cultural en las universidades que tanto lugar han tenido en los últimos años.

La arrogancia de los tecnócratas expertos

El fracaso de la política es el fracaso de los expertos que asesoran y entornan a la política. Un entorno promovido y financiado por el Estado, para reasegurarse una posición vertical con el resto de la sociedad.

El fracaso de la política es el declive de la razón moderna. La gente se está dejando llevar por las intuiciones y tendencias que les ofrecen las redes sociales, los animadores y formadores de opinión, la propaganda, la desinformación y las fake news. Y más allá de que suele pagar un precio demasiado alto por su credulidad, prefiere dejarse llevar por los “sentires”, esto es, por las emociones embutidas en las imágenes o consignas, antes que conformarse con las explicaciones que los expertos esgrimen casi siempre en contra suya. Porque la reacción contra el saber experto es una reacción contra la verdad misma. Como señala William Davies, en el libro Estados nerviosos: “no es únicamente la verdad lo que está en juego, sino también el modo en que se generan los sentimientos de seguridad y confianza”. Ahora es la emoción la que empuja a la razón hacia los márgenes. Pero en ese cuestionamiento a la verdad, hay un reclamo para ampliar la democracia, evitar que ésta quede elitizada o racionalizada con los expertos.

La sensación de que los expertos constituyen una elite, un grupo cada vez más separado y separable del resto de la sociedad, con sueldos privilegiados, que se la pasan hablando a sí mismo, mirándose el ombligo, es una creencia cada vez más extendida entre muchos actores reaccionarios, pero también en gran parte de la gente común y corriente. Los antivacunas, el terraplanismo, los negacionistas del cambio climático y la historia reciente, los conspirativistas, los apoyos que encuentra la dolarización entre los sectores populares, el entusiasmo que despiertan las propuestas punitivas de Bukele entre la opinión pública, son algunas expresiones del anti-intelectualismo. Más aún, el resentimiento hacia las universidades y centros de investigación tiene origen en la sensación de que estamos en manos de tecnócratas que, lejos de resolver los problemas, los han agravado más aún.

Los expertos tienden a reducir la realidad a las matemáticas. Encuentran en las cifras una forma de desautorizar los sentimientos de los ciudadanos. Se piensa que los números son una manera de traducir la realidad, pero al hacerlo la gente sospecha que se están subestimando sus emociones y vivencias. Lo digo otra vez con las palabras de Davies: “Debatir una cuestión en términos numéricos se convirtió en la manera de señalar que uno estaba siendo objetivo y apolítico, que se centraba en los hechos y era inmune al sentimiento. (…) La objetividad se convierte, pues, en un arma empleada como medio para silenciar las voces discrepantes.”

Los expertos, aquellas personas que por las circunstancias que les tocó tuvieron la oportunidad de acceder a estudios universitarios, no han estado tampoco a la altura de los problemas de la gente. Al contrario, fueron los escribas o autores de los fundamentos que alejaron al Estado de la vida de las personas, de sus problemas, de sus experiencias. La gente, en general, no encuentra un aliado en los científicos sino otro actor frío, egoísta y pedante, que no sólo mira la coyuntura desde un pedestal forrado de certificados o pergaminos, sino que suele darles vuelta la espalda. Como dice Alan Deneault, en el libro Mediocracia; cuando los mediocres toman el poder: “Siempre que tratamos de indagar a fondo en los motivos de lo que nos amenaza colectivamente, ahí están los académicos, en general desvinculados del mundo, especializándose en subáreas infinitesimales, desprovistos ya de toda capacidad para ver las cosas desde una perspectiva crítica, obsesionados con tácticas para medrar profesionalmente y leales a una serie de redes colegiadas que resultan idénticas a las tribus.” En efecto, dueños de teorías abstractas o inentendibles, propietarios de una jerga opaca solo accesible para iniciados, llenas de clasificaciones inútiles, se la pasan turisteando por congresos o simposios internacionales o deambulando por despachos de los funcionarios para –por un lado– vender recetas enlatadas que necesita la política para continuar haciendo los ajustes que reclaman los organismos y finanzas internacionales. Y por el otro, para justificar lo que los políticos ya no pueden justificar, para agregarle un manto de “realismo” que se parece a una invitación a aceptar con sufrimiento lo que nos toca.

Pero no exageremos, como bien señala Daniel Innerarity en La sociedad del desconocimiento, si bien es cierto que “la política recurre a la ciencia en busca de ayuda, no son pocas las ocasiones en que la política viene a remediar errores científicos y tecnológicos.”

La razón de Estado: investigaciones extractivistas y exitosas

Aclaremos que no estamos hablando de los intelectuales, una figura que hace rato ha perdido prestigio, no solo como consecuencia de sus pronósticos errados sino por la especialización científica. Detrás de la visión general de los intelectuales, había una obra literaria o artística que le garantizaba una autoridad especial sobre el resto de la audiencia, pero también escasez de conocimiento empírico, fascinación por la denuncia, carencia de ironía, excesiva solemnidad, prejuicio anti-tecnológico y muchas afirmaciones rotundas en polémicas bizantinas que, con el paso del tiempo, fueron licuando su autoridad moral. Fueron pocos los intelectuales que hicieron de la modestia una manera de estar en el campo de la cultura. La mayoría de las veces su arrogancia contribuía a verticalizar la sociedad y restringir los debates democráticos.

Cuando la sociedad diversificó las fuentes de conocimientos y se multiplicaron los campos de investigación, apareció la figura del experto. Con ello, la querella intelectual ha sido reemplazada por la competencia entre saberes expertos. Toda investigación o informe tiene una investigación o contrainforme que la contradiga. Hay investigaciones para todos los colores. El conocimiento es inacabado y provisional.

Hoy día tenemos especialistas en casi todos los temas, sobre cualquier cosa que se nos ocurra. Más aún, los especialistas se han especializado cada vez más. Todos transitan por andariveles rigurosamente vigilados por expertos consagrados (o posdoctorados) y muy celosos a la hora de evitar que se entrometan en las quintas que cultivan con especial dedicación, hasta transformar sus investigaciones en una franquicia que se cita y compra y les garantice viajes por todo el mundo, la conformación de grupos de trabajo cuyos únicos beneficiarios son las agencias de turismo y los complejos hoteleros.

Estamos hablando, entonces, de los investigadores comprometidos con la razón de Estado que, por un lado, tienen cada vez más dificultades para pensar de manera ampliada, leyendo un problema al lado de otro problema. Una consecuencia de la deformación profesional. Lo digo otra vez con las palabras de Innerarity: “En ocasiones, disponer de mucho conocimiento les hace muy proclives a cierto sesgo de especialista, como la pérdida de visión de conjunto o la autosuficiencia.” Dicho en otras palabras: Los sucesivos recortes de su objeto de estudio suelen deformar la realidad que quieren estudiar. Más fácil: el árbol les tapa el bosque, o peor aún, la hoja del árbol les está cubriendo la selva entera.

Por otro lado, los expertos se la pasan dialogando entre pares, cerrando filas entre ellos, hablando para un público cautivo cada vez más reducido y alejado de los problemas de la gente. Tenemos un modelo de investigación que premia el dialogo entre-nos y descalifica la divulgación. Por ejemplo, el sistema CONICET aporta más puntos a los investigadores que escriban su paper en inglés para una revista indexada de Singapur, que en un medio masivo de circulación nacional o en una revista estudiantil.

No estamos diciendo que no sea importante debatir con los colegas que están investigando sus mismos temas en otras latitudes del mundo. Digo que, para los investigadores de la universidad pública tendrían que haberse duplicado las tareas: no solo tienen que encarar sus investigaciones en su lengua específica, con todas las reglas de juego que eso implica –más allá de que algunas de ellas me parezcan muy cuestionables y ridículas– sino que después deberían hacer el esfuerzo de traducir al resto de los mortales lo que estuvieron investigando en voz baja. Encerrarse en sus laboratorios de cristal provoca mucho recelo y antipatía. Por eso, el desprecio a los investigadores es una reacción contra un sistema elitista que continúa arrogándose el monopolio de la verdad.

Hablamos de aquellas academias o casas de estudio que se la pasan apostando a la formación de proyectos profesionales exitosos, carreras individuales organizadas a través de la meritocracia, que ningunea o descalifica la investigación colectiva y el trabajo en y con la comunidad. El modelo extractivista de la investigación universitaria enoja a la gente que se sabe interrogada, observada, escaneada e, incluso, juzgada, cuyos resultados no solo tardan en ser compartidos, sino que pocas veces se traducen en políticas públicas que mejoren sus condiciones de vida. Tiene razón la antropóloga estadounidense, Laura Nader, cuando decía: “es peligroso estudiar a los pobres, porque todo lo que se diga sobre ellos se usará en su contra.”

La tentación esotérica

El antiintelectualismo, entonces, es la expresión de la desconfianza social que pesa sobre las elites académicas. Las descalificaciones contra los científicos o la desacreditación de sus investigaciones, es una manera de manifestar la distancia que existe hoy día entre la razón y la emoción, entre las teorías y los problemas de carne y hueso.

Si los expertos continúan aferrados a los números, mirando la sociedad a través de las estadísticas y variables inentendibles, si las categorías que emplean no reflejan lo que viven, entonces, la gente se aferrará a los tertulianos que imperan en la televisión. La tentación a recurrir a saberes esotéricos, a las teorías conspirativas y negacionistas es cada vez más grande como quedó comprobado con la pandemia.

Tal vez la crítica a los expertos forme parte de la expresión del giro hacia la derecha en general. O tal vez, como señala otra vez Innerarity, deba ser entendida como una rebelión antiautoritaria, una reacción contra la colonización de la política por los expertos. No lo sabemos todavía. Pero sabemos que la desconfianza no se rebate con la verdad o jactándose de los puntos de vista emotivos. En una democracia, estar en el error, forma parte del debate público, incluso cuando el error se propala con temperamentos apasionados. La ciencia debería presentarse con la debida modestia y comunicar adecuadamente las buenas y malas noticias que tenga para darnos. Comenzar a problematizar las cosas con empatía y otra sensibilidad, con voluntad y paciencia para dialogar con todos aquellos que no comparten la verdad de la que se sienten dueños.

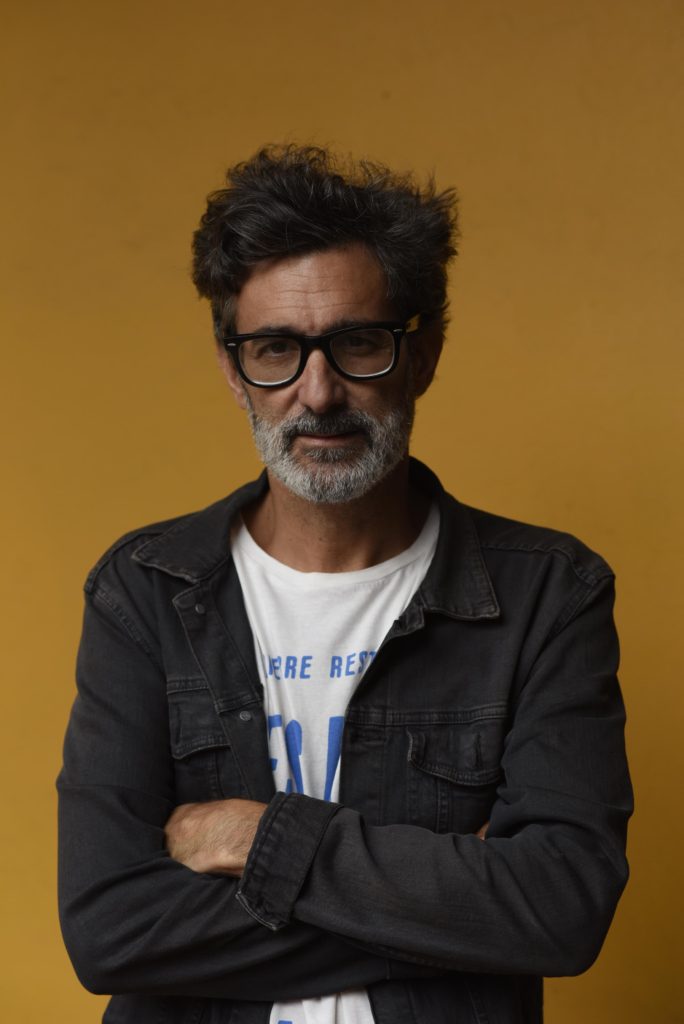

*Docente e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes. Profesor de sociología del delito en la Maestría en Criminología de la UNQ. Director del LESyC y la revista Cuestiones Criminales. Autor entre otros libros Vecinocracia: olfato social y linchamientos,Yuta: el verdugueo policial desde la perspectiva juvenil y Prudencialismo: el gobierno de la prevención.