El aumento de la punibilidad penal en menores deriva de fallas severas en el sistema de protección de las niñeces. El proyecto oficialista sintoniza, a su vez, con un sector de la población carente de entusiasmo para ponerse en el lugar del otro. ¿Cómo construir políticas públicas multiagenciales para disminuir el ministerialismo?

Por Esteban Rodríguez Alzueta

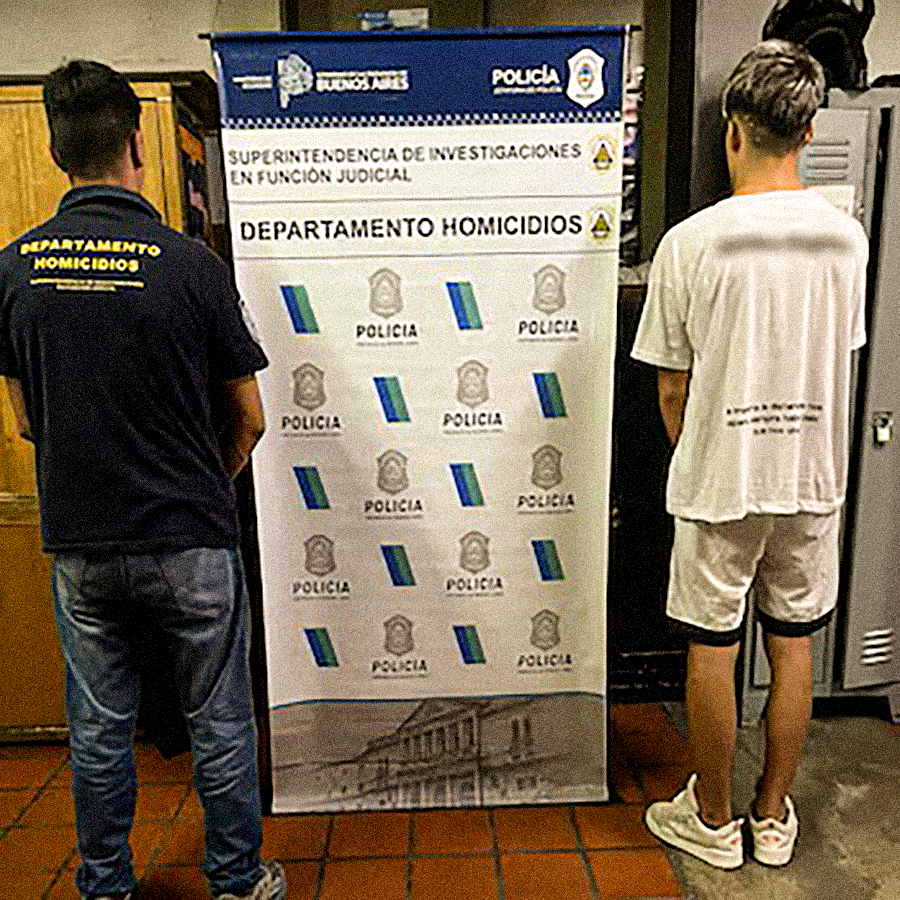

Cada vez que un delito, protagonizado por jóvenes menores de edad, llega a los zócalos de la TV, las derechas extremas encuentran la oportunidad para despacharse a sus anchas, prometiendo no sólo más policías, más patrulleros, sino más cárceles.

Para la derecha, no solo hay que subir las penas o crear nuevas figuras penales, sino además bajar la edad de punibilidad. Cuando no pueden hacer política con el trabajo porque aumentó la desocupación, el sobreempleo y la precarización, y cuando tampoco pueden promocionar la gestión en educación, salud, o la cultura; entonces, encontramos a los funcionarios prometiendo mano dura y jugando con la desgracia ajena.

Dicho esto, no me parece que la polémica sea la mera expresión de la demagogia punitiva. Detrás de este debate hay un reclamo legítimo de la ciudadanía, especialmente de aquellos vecinos que viven en los barrios plebeyos, que suelen ser los territorios donde se concentran los delitos callejeros. No digo que el Estado haya estado ausente, pero está visto, suele llegar tarde y mal.

La propuesta de la baja de la edad de punibilidad penal; entonces, encuentra un punto de apoyo en el fracaso de la política, la impotencia del Estado, la frustración del sistema de protección de las niñeces, y un sistema judicial que mira los problemas por el ojo de una cerradura.

El fracaso de la política

La propuesta de “la baja” sintoniza no solo con el electorado que supo reclutar Javier Milei sino con gran parte de la opinión pública, sobre todo aquella que está desenganchada de las narrativas políticas. Recordemos la consigna de campaña: “El que las hace las paga”, no importa que la persona tenga 25, 50, o 14 años de edad: “si robo, marche preso”. Un eslogan destinado a interpelar a la gente que está sola, cada vez más antipática, que se fue quedando sin paciencia, que no tiene tiempo ni ganas para ponerse en el lugar del otro.

La propuesta gubernamental busca hacerse eco de la bukelización (en referencia al presidente de El Salvador), una apuesta por el punitivismo recargado que busca torcer al sistema penal y meter la reversa en materia de derechos humanos.

Es entendible la legitimidad que tiene el proyecto, porque el telón de fondo ha sido el fracaso del régimen de protección de las niñeces. Fracaso que no hay que apresurarse a cargarlo a la cuenta de los expertos, mucho menos transferirlo a los operadores sociales que a diario trabajan con “la papa caliente”, sino que está vinculado, en primer lugar, a la propia dinámica política argentina tomada por la polarización y el electoralismo, una política dedicada al bacheo electoral.

Cuando un tema no puede sustraerse de la coyuntura electoral, cuando los dirigentes no pueden, o no quieren, construir un acuerdo político que garantice los tiempos largos que necesita una política pública; entonces, lo importante será llegar a las próximas elecciones tapando agujeros, pateando los problemas para delante. No basta tener una legislación de vanguardia, o acorde a los estándares internacionales en la materia, si la política no construye los consensos políticos y sociales necesarios para su implementación.

Dicho de otra manera: la política está dispuesta a aumentar el presupuesto securitario, pero cuando se trata de atender las raíces de los problemas nunca hay plata, hay que garantizar el equilibrio fiscal. A la política le sale más barato correr por donde sopla el viento, y es mucho más productivo, electoralmente hablando, que hacer frente al descontento y la rabia acumuladas. Por eso, sigue habiendo mucho presupuesto para la prevención policial y muy poco para la protección a las niñeces.

Basta con hacer el siguiente ejercicio de comparación: ¿Cuántos agentes y vehículos tiene a su disposición cualquier Ministerio de Seguridad del país y cuántos las secretarias o los organismos abocados a la Niñez? Dime quien se lleva el trazo grueso del presupuesto y te diré cuál es la letra chica del Estado.

Basta con hacer el siguiente ejercicio de comparación: ¿Cuántos agentes y vehículos tiene a su disposición cualquier Ministerio de Seguridad del país y cuántos las secretarias o los organismos abocados a la Niñez? Dime quien se lleva el trazo grueso del presupuesto y te diré cuál es la letra chica del Estado.

La impotencia del Estado

Los delitos juveniles son la expresión de la desigualdad social, la fragmentación comunitaria, la estigmatización social, las presiones que el mercado ejerce para que esos jóvenes adecuen sus estilos de vida a determinadas pautas de consumo, la expansión de las economías criminales, pero también de la impotencia instituyente; esto es, la incapacidad del Estado para estar cerca de los jóvenes desaventajados en los barrios plebeyos.

De modo que, en segundo lugar, hay que poner el ojo en la impotencia instituyente. Tenemos un Estado que no está a la altura de los conflictos con los que nos medimos periódicamente; con instituciones tomadas por ritualismos vetustos e inercias burocráticas. Un Estado no solo tensado por el internismo y la vanidad, sino cada vez más fragmentado, con muchas dificultades para articular sus intervenciones.

No solo el gobierno federal y las provincias tienen problemas para articular entre sí y con los gobiernos locales donde estallan los conflictos; no solo los tres poderes son incapaces de pensar en conjunto la complejidad de la conflictividad social acumulada; sino que las propias agencias del Ejecutivo tienen dificultades para ponerse de acuerdo y trabajar articuladamente. Tenemos un Estado que se mueve en cámara lenta, que no está diseñado para atajar el tamaño de los problemas del siglo XXI.

Compuse alguna vez la palabra “ministerialismo” para nombrar el fenómeno que nos ocupa, para hablar de la incapacidad para pensar y actuar multiagencialmente. Sabemos que problemas multicausales requieren intervenciones multiagenciales, también la necesidad de leer un problema al lado de los otros problemas. Sabemos que no se puede fetear la realidad. El tamaño de los conflictos en las grandes ciudades es tal, que ya no se sabe dónde termina un problema y comienza el otro.

Cada uno de esos conflictos involucra la intervención creativa de los distintos poderes y agencias del mismo Estado. Poderes y agencias que tienen, sin embargo, muchas dificultades y obstáculos para articular y pensar en conjunto. Uno de esos obstáculos es la división del trabajo que impone un Estado, no solo organizado en distintos ministerios sino entre ministerios desarticulados, presos de dinámicas que los vuelven reticentes a articular.

El ministerialismo, entonces, nos habla de la fragmentación y debilitamiento de lo estatal, pero también de la compartimentación política que impone dicha desarticulación. Ministerios que adquieren vida propia, que se van desenganchando y se vuelven cada vez más reticentes a una conducción que los articule. Esta forma de Estado resulta cada vez más impotente para estar cerca de los más jóvenes, sobre todo cerca de los jóvenes que crecieron a cielo abierto.

La frustración del sistema de protección a las niñeces

Ahora bien, si nos sorprendemos otra vez debatiendo la baja de la edad de punibilidad es porque, desde la implementación del sistema de promoción y protección de las niñeces y adolescencias, las cosas no salieron bien estos años. De modo que, en tercer lugar, conviene también hacer una autocrítica.

El sistema de protección es un mundo tomado por los eufemismos y las buenas intenciones, pero también por la falta de imaginación; con mucha pereza en los cuadros principales, y con graves limitaciones estructurales. Funcionarios que se la pasaron rondando por otros despachos para conseguir los recursos prometidos que nunca llegaron; un sistema que corre detrás de los problemas, no solo con dificultades económicas sino también con limitaciones estructurales para llegar antes.

Un sistema con trabajadores con mucha experiencia y voluntad, pero colapsados. En efecto, muchísimos de los operadores que integran los equipos buscaron compensar las deficiencias y carencias presupuestarias con mucha militancia y terminaron agotados. El Estado tampoco cuidó a los que cuidan. Aquí hay otra tarea pendiente.

Hablamos, además, de actores que suelen trabajar muy solos, sin el acompañamiento de las otras agencias del Estado, que debieron lidiar con la desconfianza y soberbia habitual de muchos operadores judiciales que no sólo desconocen el sistema, sino que a menudo lo desautorizan. En efecto, el habitual juriscentrismo que caracteriza al campo judicial, forma parte del problema. No solo porque sus funcionarios desconocen la realidad del sistema de protección a la niñez sino porque tienden a subalternizar los saberes específicos de los trabajadores sociales, psicólogos y sociólogos.

El habitual juriscentrismo que caracteriza al campo judicial, forma parte del problema. No solo porque desconocen la realidad del sistema de protección a la niñez sino porque tienden a subalternizar los saberes específicos de los trabajadores sociales, psicólogos y sociólogos.

Pero, además, la frustración se debe a que el sistema de protección estuvo diseñado para trabajar con una familia que hace rato está en crisis. Como han señalado muchos investigadores, hemos pasado de la familia nuclear con jefatura masculina a las familias agregadas o monoparentales. No solo la autoridad está en declive, sino que los padres pendulan entre el desempleo, el sobreempleo y la ayuda estatal.

Donde los padres hacen dos horas para llegar al trabajo y otras dos horas para regresar a su casa, relojeando hacia los costados para evitar ser ventajeados por los jóvenes vecinos. Quiero decir, los padres se fueron quedando sin batería, ya no envían a sus hijos a la Escuela, pero tampoco el Estado va a buscarlos. “Pibes silvestres”, que crecieron a cielo abierto, sin un ángel de la guarda que los cuide.

No solo los padres están cada vez más lejos, y no bancan, tampoco la escuela, y los clubes del barrio los tienen en su radar. También el resto de las organizaciones de base tienen cada vez más dificultades para interpelar a estos grupos de jóvenes, no saben cómo llegar a ellos, cómo sumarlos, qué proponerles.

Por eso, pedirle a la familia que se haga cargo de lo que el Estado no hizo en todo este tiempo, es no entender que la familia, aquella familia vinculada al mundo del trabajo estable, se ha ido corroyendo, transformando, no existe más. O, por lo menos, no existe más como existía antes. La familia está desbordada, se ha quedado sin los recursos (morales y económicos) que tenía antes, y sobre todo se quedó sin autoridad, batería, ni aguante.

A todo eso hay que sumarle la inflación retórica, cada vez más inentendible, que existe en torno a la perspectiva progresista de derechos. Una perspectiva que luego se aplica e interpreta a través de una institucionalidad que no solo no comprende a sus destinatarios.

Estos especialistas confunden la especificidad de la problemática con la especialidad que practican, se escudan y abroquelan detrás de una jerga que los mantiene separados del resto de la sociedad. Y lo que es peor, transforman a los jóvenes adolescentes -por lo menos en la teoría- en actores pasivos de su exclusiva propiedad, y cualquiera que se meta en ese campo será refutado con los principios que contienen los pactos internacionales.

Con todo, el sistema de promoción y protección de las niñeces y adolescencias estaba destinado a hacer aguas. El debate es la mejor expresión en lo que se convirtió el Estado, de los límites de las políticas públicas actuales, al menos para estos sectores: son una pantomima, pura mímica institucional, mera retórica judicial.

El sistema de promoción y protección de las niñeces y adolescencias estaba destinado a hacer aguas. El debate es la mejor expresión en lo que se convirtió el Estado, de los límites de las políticas públicas actuales, al menos para estos sectores: son una pantomima, pura mímica institucional, mera retórica judicial.

La cerradura judicial

Detrás del delito juvenil violento no solo hay una sociedad desgarrada, sino un Estado impotente, con una dirigencia política miope. Tirarles el fardo a los pibes, convertirlos en chivos expiatorios, es seguir escondiendo todos estos problemas debajo de la alfombra.

El que crea que la mano dura pueda ser la solución mágica sepa que cada vez hay más cárceles, y gente presa, y sin embargo no solo cada vez hay más delitos, sino delitos cada vez más violentos. El encarcelamiento nunca ha resuelto el problema del delito. En Argentina, desde mediados de los ’90, el encarcelamiento no ha dejado de expandirse y, sin embargo, el delito callejero no se ha revertido. Al contrario, cuando el reproche se tramita a través del encierro, las condiciones para el delito tienden a reproducirse.

El sistema penal no es la respuesta al delito sino otra de sus causas. El castigo puede contribuir a subirle el precio al delito, permitiendo a los jóvenes comprometidos con el delito, no solo acumular capital social o “contactos” que los adscriban a redes o circuitos criminales, sino acumular el capital simbólico que necesitarán para medirse con los distintos actores con los que mantienen rivalidades.

Como ha señalado la investigadora de la Universidad Nacional del Litoral, Guillermina Barukel, el encierro no interrumpe necesariamente una trayectoria criminal, sino que forma parte del mismo ciclo delictivo. El encierro, sobre todo en los más jóvenes, no solo precariza, sino que tiende a subculturizar, a cristalizar nuevos valores que refuerzan los rituales que se despliegan con los delitos y las violencias agregados a estos.

En definitiva, el castigo penal no es la solución sino parte del problema. Dicho esto, no pensamos que no debamos debatir entre todos y todas alguna forma de reproche para las transgresiones en cuestión. Como decía Durkheim no hay sociedad sin castigo, o, mejor dicho, no hay solidaridad sin reproche social. Pero, ese reproche debe pensarse mirando formas alternativas y sobre todo teniendo en cuenta la corresponsabilidad que le cabe al Estado en el cuidado de los más jóvenes.

No basta con reponer derechos si al mismo tiempo no se ofrece como mínimo la posibilidad de algún tipo de mejora material concreta de las familias y la trama social. Tan importante como atender y agendar los derechos de los niños, niñas y adolescentes es atender y agendar las necesidades concretas de sus familias y la comunidad. Sin estas, las intervenciones del Estado se vuelven idealistas y convierten las disputas en meras batallas semánticas. Sin estas intervenciones vigorosas el Estado seguirá chocando contra la pared y colocando a los vecinos de aquellos barrios en callejones sin salida.